以藤為路(一):工寮十夜與夢經驗

Vines as the Path (1): Ten Nights and Dream Experience in corner

文——黃瀞瑩

跟Temu學藤

2021年11月初,我第一次來銅門部落的兒路藝術工寮找Temu Basaw學藤。在原住民創作者裡面,會藤編的人其實不少,為什麼第一個想找的是Temu?可能是因為他跟藤之間的關係,曾一度讓我感到驚異。

我第一次對Temu的藤產生印象,是在他的作品《血的交換》(2019)及其創作論述裡,看到與讀到一種不帶多餘修飾的表達:

當我慢慢削去藤身上的刺時,同時身上也刺上了許多傷口,我看著手掌的傷口鮮血直流,在看著被斬斷的藤流出了透明的汁液,汁液與我的血液融在了一起滴了下來,我知道我們交換了血液,而沒有刺就不會有洞,刺與洞,尖與圓,本是相互共生,然而這是永恆的。【註1】【圖1】

圖1 | Temu與他的作品《血的交換》,2020。圖片提供:兒路創作藝術工寮

後來在他於第一屆「Phpah藝術聚」中的作品「八嶺」(2020)中,所用的媒材雖不再是藤而是粗徑鐵絲,但我卻感覺到一種更勝於「血的交換」的編織意志。藝術家導覽作品那天,累累傷痕的雙手握著麥克風,他講出的句子很平鋪直敘,可是那裡面有一種溫度,讓我的耳膜宛如燒灼,心臟只能碰碰地跳著去慢慢消化其中的力道。

我因為曾學過竹編,也在竹編過程中使用過一點購買來的東南亞的藤。相較於台灣山林裡生長的黃藤,東南亞來的藤是在人為栽培的園地中被扶植生長,也許未曾經歷太多因爭搶陽光或颱風樹倒而導致的曲折,藤的質地比較均質細軟。那是我對於藤的最初印象。後來我在曾文溪上游跟著達邦獵人安孝明的腳步,第一次採藤,第一次目擊一株數十公尺長、粗壯帶刺的黃藤本體,攀附在糾結的樹叢深處,要被好幾人集合起來的力氣奮力拉出,並經過深具挑戰的現場剝刺,才會從一株生命轉化為一種材料。【圖2】自此之後,台灣黃藤像是一種奇特的物種,我的生活偶爾便會被它突然豁現的身影纏繞住。

圖2 | 我第一次採藤在達邦部落,圖為帶領我的獵人安孝明。

例如因為寫稿工作而聽陳豪毅講了一整晚的採藤故事,例如因為協助展覽「松鼠的尾巴」的細部裝置而開始削藤與綁藤,也例如後來再次來訪銅門的某天,無預期被贈送了一把剖藤小刀。【圖3】我也慢慢理解到為何在塑料打包帶出現之前,黃藤是部落生活裡極度重要的一種植物。因為他強韌卻柔軟,在編織者的手裡,可以成為如絲的線條去穿梭、連結與包覆,也可自體形塑為極具支撐力的結構,不愧是諸多編造材料中的首選。以至於後來我好像長出了與藤有關的感知受器,只要能夠靠近山,便會開始尋找那些從綠絨裡戳刺出來針尖-藤的苗錐,以及宛如風的搏動般總是按著不知名節奏短頻晃閃的羽狀嫩葉。

。-1024x569.jpg)

圖3 | 於銅門獲贈的小刀(2021年3月)。

第一次認真來找Temu學藤的那個夜晚,是在兒路藝術工寮於2018年搭建起的傳統竹屋裡。從火塘裡飄散出的煙霧,像是一種界線的護持,將我與我慣習會有的憂慮不安與自我審查隔絕開來,在摸索施力方式的過程中,最終我比較明白了一種身體與藤之間自然會形成的姿勢。因為必須以刀鋒在約3公分的藤莖口徑上施加很大的力量,才能夠突破密結紮實的纖維剖面,為了在雙臂之間形成足夠的施壓力度且方向準確,所以得要把藤拉到貼近胸口的位置。在每一次的切剖拉削的動作中,你都會感覺到自己正以心跳搏動出的氣力,與黃藤此種生命體的底氣,進行著一種奇異的交換,彷彿削下的藤越多,身體就越明白什麼,但這是一種永遠無法說出也無法讓另一具身體聽見的語言。

兩年過後,因為「Gaya的當代轉身術」展覽研究計畫的關係,我有機會搭帳棚在工寮裡,有較長時間可以跟Temu學藤。我也慢慢理解到一些當初那個燒灼我的耳膜的溫度來源。我獲得解答的原因不完全來自於Temu在教藤過程中的做與說,而是同為兒路藝術工寮成員的苗栗客家人翁程軒。那是在我的「藤日子」的第六個夜晚,他說了一個泛紋面族群的神話故事:剛脫離身體的靈魂在走過彩虹橋之後,要將雙手放進水裡,如果水裡的手有滲出鮮血,那意味著這個人有適切履行了這場「生而為人」的義務,便能前去與祖靈相會。我後來查閱了文獻資料,那血的來源據說是男性因為獵首而沾染的血,女性因為長期編織因粗繭裂痕而滲出的血。程軒說現在的他也選擇遵從這個神話裡面帶有的教誨,指的當然不是獵首或編織,而是將自己置放在一個不同於「現代性意義下的單子化個體」的世界觀裡,並在這個世界裡活出「不只此刻」的生命。

開始藤日子

2023年8月,我開始了取名為「藤日子」的個人計畫。基本上很簡單,就是在規模比較現代化的另一棟竹屋裡(大家稱它「工寮」),搭起帳棚就地生活。睡前記錄下今日見聞,其它時間便是削藤,目標是做完一個適用於我的背籃。削藤之餘,也跟著兒路工寮的成員一起吃飯、慶生、打麻將、做儀式、閒聊。時至此刻(藤日子的第十個夜晚),我發現在「朝向藤的目光」之外,自己還開始長出一條「跟夢有關的臍帶」,而這是我始料未及的。【圖4】

圖4 | 從工寮看出去,陰雨中的竹屋。

藤日子day1

帶著伊命製作的刀,傍晚抵達銅門。我們見面坐下才沒聊幾分鐘,Temu看見這把美麗又鋒利的刀,好奇想試刀一下,就開始了今日的藤之課。我坐在工寮外的木棧板平台上開始削藤。稍晚欣蘭來找,她說起拍攝《揹獵物的女人》期間跟媽媽上山的感受,也說起她最近做的兩個夢。我聽著欣蘭的夢與清水溪的水流聲,繼續歪歪扭扭地削藤。

本來削完三條覺得腰痠背痛、力氣用盡,默默掃完地上捲曲的藤肉,跟狗一起坐著。不知道那裡又湧出一股力氣,拿起原本不太懂得怎麼用的彎月型剖藤刀,用僅存的手臂肌耐力,本能地夾緊我的雙乳,把藤拉近胸口,居然就順順地削好了兩條。好像就是要走到某種力氣的臨界點上,有些東西才會一點一點滲進身體裡。因為已無多餘的力量,所以才能夠遇到那個瞬間,身體自己反應出比先前更單純有效的用力方式。【圖5】

圖5 | 藤日子第一晚

藤日子day2

昨晚開始搭帳篷睡在工寮,與黑狗Sulu一起。一早醒來,Temu已來到工寮,就在看我昨晚削的藤,還在有點夢感的恍惚中,但因為老師已經開始糾錯並示範,只好也拿起刀具立刻開工。持續緊繃的肌肉還跟昨晚的經驗連不上線,感覺自己被打回原點、漫無章法,只好跟今日的第一條藤好好相處了一個多小時。然後模模糊糊聽著工寮的年輕人們說著各自在昨晚與前幾天做的夢,頗嚴肅的感覺,因為夢的關係,所以必須要去做一些事情。昨晚睡前聽了一些夢,我在已忘記細節的夢裡醒來,又聽著別人做的夢,而且夢又不只是夢。今日一直覺得好像置身在一個奇異的夢的網狀孔道裡。

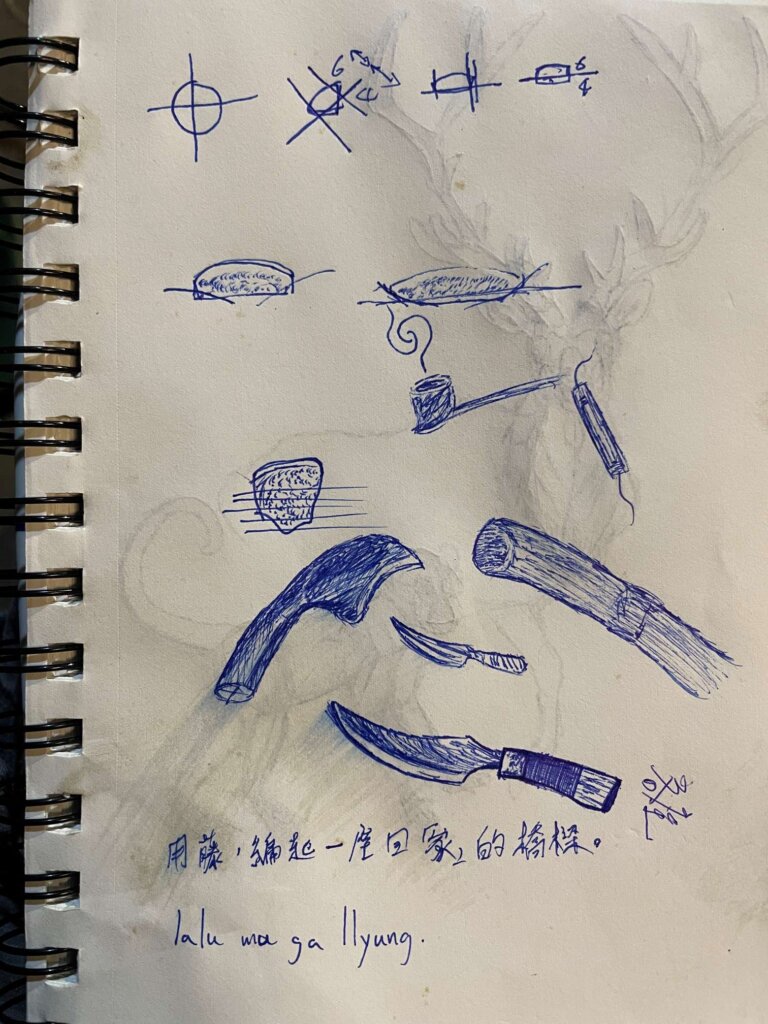

同一時間裡與我一起跟Temu學藤的,還有一位16歲的南澳小帥哥Llyung,正在做很細工的刀把環編織。下午我們兩個一起聽完Temu的圖解與說明,他就拿起我的筆記本畫了我們正在用的工具,還加上個人心情註解(可能也有一點摸魚的意思)。晚間我們坐在外面繼續削藤,聽他講起自己因為打獵的關係,所以會遵守一些禁忌(但可能因為離中二年紀還不太遠,所以會穿插一些屁言屁語)。不過我很喜歡這位名為「大河流(Llyung)」的同梯同學,很可以想像他跟在長輩後面一起去「散步」的樣子。【圖6】【圖7】

圖6 | 我的同梯同學「大河流」與工寮之犬Sulu。

圖7 | 大河流的手稿

藤日子day3

早上在一個長長的夢中醒來。我在三十歲之後常做的就是方便夢(小雪老師語,指的就是那些「日有所思、夜有所夢」的夢),但昨晚的夢清晰而綿長,醒來後歷歷在目,不知怎麼消化,也剛好不用像平常那樣趕著上班,就坐在工寮外把夢寫下來。然後大河流就提著早餐來了。

早上Temu不在,我們兩個聊了頗長的天。大河流嘰哩咕嚕說了很多話,包含他曾曾祖父還是曾曾外公的事蹟。我印象最深的是他說:「我們跟一般人不一樣的就是,一般人只活在現在。」他分享了來銅門之後夢到的清水溪,夢裡的溪水流得很慢很慢,但水聲如常鳴響、樹葉隨風搖動。我聽了許多,感到無以為報,拿出一本《獵人帶路》當作回贈。大河流問我你幹嘛要來學藤?我說因為我會一點竹編,所以想多學一點植物編織。但我心裡的畫面是,以前在南庄的三合院裡,常常看見的那個被曾祖父母放在懷裡的竹藤編小暖籃,冬天裡可以放火炭在裡面烘手。

之後我們去欣蘭家抓了週六儀式要用的雞,我一路摸著那隻雞溫熱跳動的胸肉。下午繼續削藤,感覺自己終於比較有條理,知道先摸順每一條藤,先感受不同部位的纖維狀態,用剖藤刀刮去藤皮的黑斑與定寬,留意藤節的位置,再下刀去肉。藤皮在去肉的過程中,在褲子上反覆摩擦,每次完整去肉完之後,翻過來的都是散發著暖暖亮黃色、宛如活過來的一條藤。【圖8】

圖8 | 大河流與儀式用的雞

近傍晚,在做藤的工作區域旁邊,東冬、Temu、楊昇做了一場儀式。儀式的起因是來自於他們先前彼此交織的夢境。今晚是東姬壽宴,聚會地點在民宿,年輕人的K歌聲到現在還沒停下。然而剛才跟Tumun、Temu、楊昇在屋外聊天,話席間反覆說夢,我也分享了我昨晚的夢,跟拜祖先的神桌有關的一個夢。我是相信祖先的存在的,但我還是忍不住問了一個聽起來很笨的問題:祖先跟我們的關係究竟是什麼?Temu細細講了泰雅族的祖靈世界。我聽著竟然安安靜靜的流眼淚,我想到的是我的母親,與她此刻置身的世界。那世界就是所謂的祖先了嗎?我還不是很確定,因為我好像還沒有辦法把媽媽想成祖先。我也不知道,為什麼我會有這樣的遲疑。

藤日子day4

今日在民宿的K歌聲中醒來,年輕人已經很熟練的收拾好昨晚的殘局。這幾天聽了很多蕭敬騰與阿密特,但年份最高的還是Posak昨晚唱的鄧麗君的《愛人》。

本來準備今晚啟程回西部工作,但車子拋錨,請了道路救援從銅門拖到花蓮市修車,只好跟對方改為線上進行。心裡一方面焦急,一方面覺得這樣的安排也好。畢竟昨天默默坐在旁邊看了一場儀式,儀式後我也沒多問,但心裡是想多了解的,剛好明天會有一場Kaji老師的講座,所以決定在工寮多睡一晚。

今日只削了兩條藤,但知道自己進入狀況的時間有快一點了。感覺削藤的重點是一種肌肉的記憶,其實跟處理竹材有點像。只是藤材需要更大卻又更輕柔的力量,去順應藤的纖維在成長過程中的曲折遭遇,所以下刀時需要爆發力,但更需要的卻是懂得克制。

傍晚,載著大河流去看馬太鞍部落的ilisin,路上他又嘰哩咕嚕開始講話。他說他很常自己一個人時就讓畫面在腦內自由組構,然後有很強的視覺記憶,考試前翻過的書與圖片內容,都可以記得很清楚,所以歷史跟地理都考很好。他大概有點受不了我的歌單,所以就自己藍芽連線車內音響放歌來聽,我瞄到手機名為「卡加布列島」,滿心疑惑地發問,他說那是巧虎裡面的一座島(?),我想想也是,他畢竟離國小還沒太遠。

他說他不常做夢,比較常夢到的是類似像人這麼大的保力達在追他,可是有兩次的夢他知道不是平常會做的。一次就是清水溪流得很慢很慢的夢,另一次是九歲那年,他剛學會放陷阱之後,夢境裡是他們家在山上的tata(獵寮),畫面很寫實,但奇異的是整個天空卻遍佈了滿滿滿滿的交錯交織的彩虹。我一邊有點感動,一邊聽著巧虎島手機撥放出的歌單。

來到ilisin的現場,欣蘭帶我認識一些攤位裡的姐姐與年輕人,大概因為自己正在學籐,比較看得懂那些背籃與便當盒在處理藤材時的眉角,忍不住買下一個姐姐做的竹藤編燈罩,獲贈一枚小藤環。今晚的ilisin聽麥克風廣播出來的聲音叫做「勇士之夜」,身著族服的階級男子,以小拇指勾住彼此,聽著領唱哥哥的歌謠節奏,要連續跳上兩個多小時,腳步有時重重踏地,有時輕輕踩撫。看著那些慢慢滲出細汗的背肌與小腿肌,時間好像溶解在那個圈圈裡,等我比較清醒過來,竟也到了圍舞要結束的時刻。

ilisin的圍舞結束後,哥哥們對大家叮嚀了一些話,然後就是一陣混合韓流與老歌的勁歌熱舞。我回頭尋找那隻已變身為花蝴蝶的大河流,發現他跟Temu的兩個同樣名為Temu的弟弟們在現場玩得蠻開心的。

回程路上,不管是花蝴蝶還是大河流都有點醉了,嘴巴更是嘰哩呱啦沒有停。他說他覺得很震撼,因為在Tayal(泰雅族)的生活裡,比較沒有這種整個部落的人都穿族服出來一起跳舞的場合。他說了很多他所經驗過的Tayal跳舞與唱歌的時刻,然後拿出口簧琴吹奏給我聽。最後他說他希望以後結婚的時候,可以穿上自己姐姐編織出來的南澳的族服。【圖9】

圖9 | 大河流做的口簧琴

握著方向盤,我覺得我很像是那種因為不想太晚歸所以有點掃人興的阿姨,因為他今晚被一個女生親了一下,牽了三個女生的手。但心裡也忍不住浮現剛剛聽到的歌詞,我心已打烊。

藤日子day5

昨晚寫完日記,做了幾張今日工作要用的投影片,大約三點半不支倒地。本來想讓Sulu窩在我大腿中間睡覺,但腿開始癢起來,只好把他推到帳篷外面。他就乖乖靠著帳篷邊緣躺下,連半夜起床尿尿都會陪我去,真的是一隻好棒的台灣黑土狗。我鬧鐘調六點二十,不到六點就聽到Temu推門進來的聲音。兒路的年輕人們也來了,開始佈置講座場地,工作坊的參與者大約七點多陸續抵達。Kaji先做了一場儀式,獻祭了前天抓回來的那隻雞,後來就開始分享泛紋面族群的分支狀態與後來的遷移路徑。他說人靈之間是會交互滲透的。作為一個麻瓜,我感覺也許那個滲透面就是夢了吧。【圖10】

圖10 | Sulu與我的帳篷

感謝Temu的教導。那天拿削好的藤給他看,他順了順那支藤皮,稍微彎曲一下觀察藤纖維的平均延展度,然後點點頭說「有80分了喔」時,我真的還蠻開心的。除了學藤,此行的收穫豐沛而意外,沒想到會聽見那麼多的夢與自己做的夢,覺得自己身上的有些部位好像正在緩慢移動或鬆解。

藤日子day6

九月忙著開學與還稿債。藤功課拖延許久仍沒做完,心裡如還沒削過的藤肉一樣粗糙,還沒找到入口的時刻讓自己平順下來,但仍覺得需要回來銅門面對一下我的藤師父,在小犬颱風的尾巴中。在搭帳篷之前,與同為苗栗客家人的程軒聊了一波,我們看了他的陶創作,談了一些他來兒路之後因為夢而開始的改變。我想起這次回銅門之前,正好也在中秋節時剛做完一些事,起因是我先前在這裡做的夢。事情本身很簡單,就是好好整理清潔因為媽媽走後而幾乎淪為垃圾堆的舊家廳下,與侄子們口中的「阿婆的房間」,不過做的時候在某個瞬間竟意外噴淚(在我那八歲的二侄子面前,看得他一愣一愣的)。【圖11】

圖11 | Temu與楊昇修繕小犬颱風過後的工寮

可能那裡面有太多亂雜而且不知道怎麼安放的感觸,包含直接感覺到媽媽以前的視線與體感、她如何照顧與爸爸的共居空間與這個家,包含我如何在一個傳統客家家庭的意識結構裡覺得成為裡面的女性真是一種我想徹底逃離的命運,包含我所外顯出來的性別樣貌,我在這個性別樣貌底下所犧牲或埋葬掉的什麼。它太沈默安靜到就只會有液體從眼睛裡流出來的時候身體微微發熱而已。

程軒說兒路這裡像是有一個夢的共同體,不只是自己家族的祖先會入夢,也時常夢到彼此。我蠻有共鳴的,這確實是在這裡會經驗到的身體現象,同時也是工寮的一種基本狀態,在這裡的每一天,都會在各種可能的時刻裡,聽見某個夢正在被訴說出來。

藤日子day7

今天早上五點半起來,與安琪跟Julia一起開車到東冬家,門口已經出現一隻成年的豬,靜靜躺在籠子裡。兒路成員陸續抵達,Temu刷洗了很久的藍白帆布,其他人就安置好桌椅座位。今天的這場儀式是因為安琪獲得了2023年Pulima藝術獎雙年獎,希望可以透過殺豬與儀式,將這份榮耀分享給祖先與好友。但在此之前,東冬做了一個夢,夢裡的景象與人物,讓他覺得需要讓可能與安琪外婆的部落有某種程度親緣關係的小Temu在場,一起幫忙這次的殺豬。

我在Apyang Imiq(程廷)的書《我長在打開的樹洞》裡閱讀過他對於Truku殺豬場景的描述,這次再看,覺得這些男子們在奮力翻動豬身、揮刀砍向粉紅色的肉塊時,確實真的有一種肉與肉之間的親密感,形容得再多些大概就是有某種情慾感。我們一群人在旁邊吃著快速處理完煮好的豬內臟,一邊欣賞著藍白帆布上的種種肉相。

整場儀式從東冬與安琪一起坐下敬菸點酒念禱詞開始,到20個塑料花袋被裝滿分好的新鮮豬肉,大約進行了快5個小時。結束後我回到工寮補眠,夢中有東冬的身影,接著聽見工寮竹門被推開的聲音,已經準備好奔赴台北一場座談的東冬又出現在我的眼前。恍惚間,我竟覺得夢與現實幾乎只有一個推開門的距離。但也可能是因為今日早起昨晚熬夜所以太過熟睡所致。【圖12】【圖13】

圖12 | 兒路的青年們正準備殺豬儀式

圖13 | 儀式中的分豬現場

傍晚東冬也為Temu的表弟做了一場儀式。Temu事後說,在他進入兒路藝術工寮且學習儀式之後,家族裡慢慢有比較多人也開始找回跟傳統信仰之間的關係,他覺得這真的很好。我一邊聽著他手機裡發出的遊戲配樂聲,一邊默默回想著他曾經的作品與這些總是簡短的句子。

藤日子day8&9

昨日中午便離開銅門,至Makotaay(港口部落)參加了一場數度讓人熱淚盈眶、但又會不由自主發出笑聲與尖叫聲的婚禮。然後與Posak一起借宿在欣蘭與安琪的住處,昨夜結束在享用完港口部落的哥哥們贈送的宵夜之後。

下午過後,雨中返回工寮。從傍晚四點開始直到凌晨三點,讓自己好好地削了一波藤。本來感覺沉重與悶塞的身體,也在過程中慢慢打開,有點像慢跑到體內的蕊在微微發燙時的那種感覺。而我之所以能夠察覺到自己的變化,完全是因為那逐漸清晰起來的溪流聲響,好像身體的內部與外部,逐漸被一致的感知所貫通。

削的時候,腦子一開始想很多,但到最後逐漸靠近一個安靜的所在,木瓜溪的水流聲響始終存在於一個不遠不近的距離裡(而不是去控制感官的意向性時,聲音會突然放大或縮小)。拇指很痛,也很痛快。Ps.我不知道是不是應該要提醒Sulu,他不是一隻鳥的部分。【圖14】【圖15】

圖14 | 12個小時的連續削藤

圖15 | Sulu與藤

藤日子day10

早晨醒來,打包好帳篷與背包,坐在工寮前繼續削藤,一邊看著時晴時雨的山峰。

本來我習慣的是將藤放在大腿上,右手頂住刀背、刀刃壓住藤肉、左手往後拉藤,讓刀鋒與大腿組合成定寬器+厚薄器的削肉法。但是因為右手大拇指長出水泡,實在沒辦法繼續這樣按壓,翻來覆去、幾聲哀號之後,意外解鎖了單用右手的削藤方法。還沒辦法很順,但好像有再感覺到多一點刀與藤的關係。

這次來銅門,終於帶上了我的剖竹刀。2015年開始學習竹編之後,這把從南投的打鐵店買的刀,陪伴我經過許多課後時光(特別是在一整天鬧哄哄的五六堂連課過後,就會想要一個人坐在人去樓空的教室裡,聽聽刀子與竹肉的摩擦聲,聞聞竹纖維那種略帶清甘的氣味,讓自己恢復一點原形),可能因為本來就習慣它的刀性,拿來剖藤也覺得非常安妥順手。

中午,Temu從外面回到工寮。我們討論了一下之後想編的背籃尺寸,發現我還需要大約現有規模三倍的藤皮數量(他總會笑笑,然後說嘿嘿加油啦)。我們小聊了一下他之後想做的事。這次來雖然跟Temu說話的時間不多,但很確實地有被照看著的感覺。

斜背上藤圈、發動了摩托車,一切都與來時相仿,我又再度回到雨裡的銅門大橋中。【圖16】【圖17】

圖16 | 我的剖竹刀

圖17 | 帶著藤的自己

夢與藤

在削藤的日子裡,我持續經驗著在兒路這裡所發生的作夢、聽夢、說夢,以及因夢而來的念頭、行動、儀式。如此平常卻又異於日常。我一邊記下我在削藤過程中的見聞,同時也像是某種被打開的視線那樣,我開始留意自己的夢,也尋找與「夢」有關的書寫研究。

佛洛伊德曾指出夢境與夢者之間的奇異點,就像是每一個夢都有一條特屬於那個夢的「臍帶」,那條臍帶是一個留存在夢者生命經驗中但從解釋的「情結」。相較於榮格的「夢與原型」,佛洛伊德將夢的領域徹底個人化與病理化,以至於能夠與一個人的夢有所互動並加以閱讀的人,在現代精神醫學的意義下似乎只剩下診療室裡的精神分析師;儘管如此,「夢的臍帶」這四個字仍舊觸動了我,因為在兒路這裡,確實很難去分辨我所經驗到的造夢過程,究竟是這裡的「夢的共同體」透過夢的臍帶餵養了我的夢意識,還是我的夢意識透過臍帶與「夢的共同體」有所相逢。總之我與夢也開始如藤纏繞,而且也開始有點明白,有些夢不只是「自己的夢」。

在《黏繫、滑離與巫醫當代書寫:太魯閣族傳統醫病儀式及其民族植物世界》一書裡,Kaji透過巫醫儀式中竹管與手部的黏繫(sdal)與滑離(qdhriq),描述了人與靈之間透過儀式與祭詞的交互「滲透」,而書中所記錄下的幾場儀式的起點,部分來自於求訪者所做的夢。墨西哥原住民族傳統醫療的紀錄者沛琪霞.岡薩雷斯(Patrisia Gonzales)在其書《紅藥:原住民傳統中的生產與治療儀式》(Red Medicine: Traditional Indigenous Rites of Birthing and Healing)中曾描述,家族裡繼承了數代傳統醫療的女性長輩們,每天早上的第一件事就是分享彼此做的夢,如此年復一年,日復一日。【註2】記憶黏著了夢境,夢境摻和著記憶,世界彷彿是一個夢的產道,夢與非夢的區分不再有意義。而在李.歐文(Lee Irwin)的《尋夢者:美國大平原地區原住民的靈視傳統》(The Dream Seekers: Native American Visionary Traditions of the Great Plains)中,也紀錄了一個被夢與夢敘述所環繞的世界(即便不再生活於原有的環境與部落裡,但夢與儀式仍舊是諸多作為的準繩),值得注意的是,在李.歐文的描述裡,正因為置身在一個急遽變異的時空裡,夢境、夢說與儀式更成為一種「黏繫」【註3】的介質,而它黏繫的不單只是所謂的人與靈,更是將每一個已經與傳統情狀距離遙遠的日常此刻黏貫起來,並且年復一年、日復一日地連繫著文化的輪廓。

在藤日子與之後的時間裡,我又反覆重看了幾次Temu所說的:「當我慢慢削去藤身上的刺時,同時身上也刺上了許多傷口,我看著手掌的傷口鮮血直流,在看著被斬斷的藤流出了透明的汁液,汁液與我的血液融在了一起滴了下來,我知道我們交換了血液,而沒有刺就不會有洞,刺與洞,尖與圓,本是相互共生,然而這是永恆的。」雖然還沒有編完一個背籃,但此刻的我依稀覺得,藤與人、人與夢、夢與藤之間,或許亦是如此吧。【圖18】【圖19】

圖18 | 我與我的藤老師Temu。攝影:余欣蘭

圖19 | 我與大河流。攝影:余欣蘭

註釋

- 參見《斐波那契的藍 Fibonacci’s Blue》展覽資訊,《Wata》臉書專頁,https://www.facebook.com/wata.hualien/posts/2120826104707441。

- Red Medicine: Traditional Indigenous Rites of Birthing and Healing, University of Arizona Press, 2012.

- 如果用Kaji的「黏繫與滑離」來描述,夢也會是一種「黏繫體」,黏繫了祖先(及其所傳承下來的規訓)與自然之靈,也在黏繫間「滑離出」身而為人的行動與回應。而這一切會交融在下一個夢來造訪之前。

黃瀞瑩

Ching-Ying HUANG

參與本計畫之研究者。評論者、策展人,現為台南藝術大學藝術創作理論研究所博士生,《藝術觀點ACT》企劃主編(2019年至今)。長期關注台灣原住民當代藝術,與相關於原民場域之實踐行動,自2005年開始投入原住民當代藝術研究書寫至今。研究興趣為德勒茲美學、後殖民理論,並聚焦於身分、性別、地方及其認同政治。合著有《島嶼跫音:南島當代藝術側記》、《獵人帶路:曾文溪溯源影像誌》。